长城,不仅给我们留下了绵延万里的雄伟与穿越千年的遐思,还给我们留下了灿若群星的非物质文化遗产。即日起,长城新媒体集团推出“长城非遗”系列微纪录片,今天推出第一集《远行的毛毛匠》。

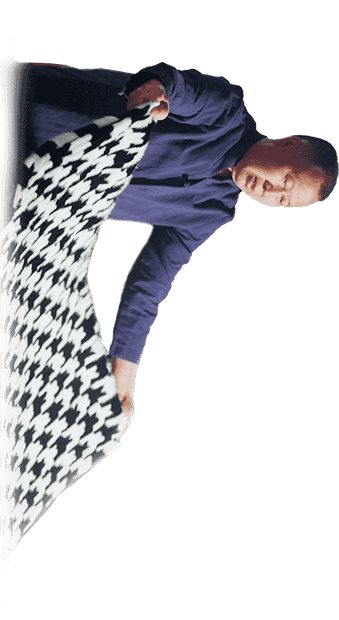

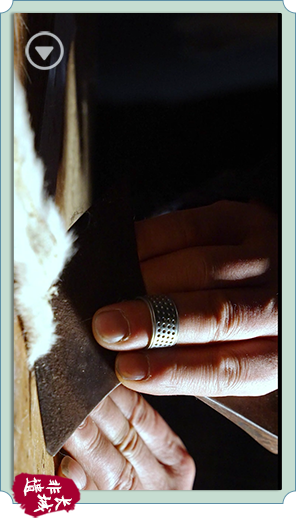

张家口西南100多公里的阳原县,是中国毛皮文化的发祥地和中国毛毛匠的原乡,这里的“碎皮加工技艺”被列入省级非遗名录。500多年前,以阳原毛毛匠为代表的张家口皮毛商人,从大境门出长城,一路向北,沿着古老的张库大道远走蒙古国的库伦、俄罗斯的恰克图……

今天,新生代阳原毛毛匠不断创新技艺,把时尚新潮的皮毛服饰“裁剪”成了长城脚下极具东方神韵的文化符号,他们的产品远销俄罗斯、美国、德国、韩国、日本等20多个国家和地区。

每年端午节前,是长城沿线采摘桲椤叶的好时机。秦皇岛当地长城脚下的许多村庄,至今保留着端午节期间吃桲椤叶饼的习俗。

传说四百年前,民族英雄戚继光在率领“戚家军”镇守山海关时,将士们吃不惯北方的食品,当地的百姓为了让戚家军能吃好,以桲椤叶为皮,包裹菜馅,蒸熟之后,制成清香扑鼻、便于携带的桲椤叶饼,世世代代流传下来。如今,桲椤叶饼已成为知名地方小吃,也是秦皇岛市非物质文化遗产。

大自然的馈赠和技艺传承创新,让桲椤叶饼从山乡美味端上了大众餐桌,从小作坊变成现代化工厂,桲椤叶饼的香味越飘越远。

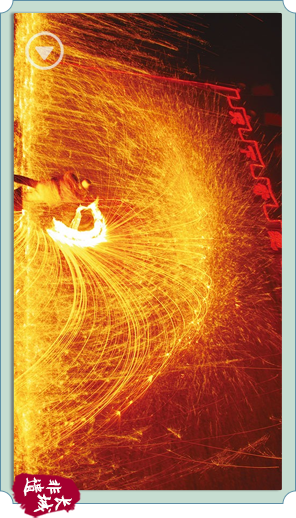

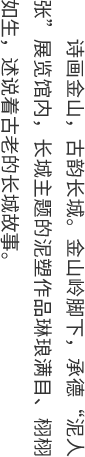

每到周末,张家口蔚县暖泉古镇都热闹非凡,诞生在这里的著名非遗“打树花”成为游客们必看的压轴节目。打树花是把生铁融化成1600摄氏度的铁水,泼洒向古堡城墙,欣赏铁水碰撞城墙时迸发出的璀璨繁星。

明清时代,因兵器铸造、建设城堡和农耕等的需要,蔚县冶铁业发达,打树花就是铁匠们过年时“敬天娱人”而自创的一种独特表演,也把生活在长城边塞的古蔚州人民忠勇尚武、乐天达观的性格特点展现得淋漓尽致。

历时500多年,这种颇具冒险色彩的高难度游戏,一直传承至今,不断发扬光大。

长城内外,历史上农耕和游牧两种文明在这里交流融合,共同发展。长城,不仅是一道护卫家园的“墙”,更是一座文明交融的“桥”。

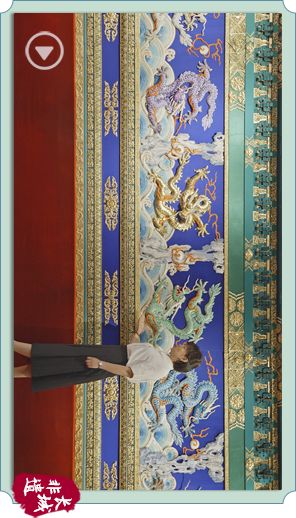

国家级非物质文化遗产河北丰宁满族布糊画,就是以满族补花工艺为基础,融合绘画、浮雕、景泰蓝、唐卡等各民族艺术精华,而形成的一种民间艺术瑰宝。布糊画色彩绚丽、画面逼真,远观像国画,近看似浮雕。近年来,新一代布糊画匠人们与时代同行,积极融入现代生活,创新研制出的饰品、挂件、摆台、箱包、家居等文创产品,越来越受到人们喜爱。

现在的丰宁满族布糊画见人、见物、见生活,古韵与新意交织,艺术与生活交融,成为雕刻在画布上的历史,流淌在丝绸上的情愫。

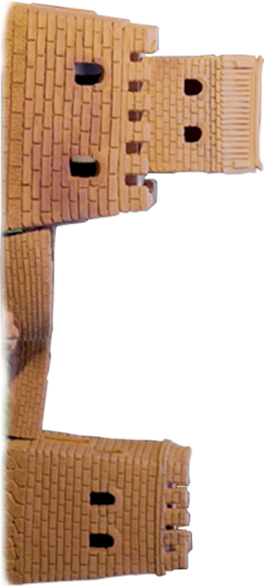

诗画金山,古韵长城。秋日的金山岭长城,云卷云舒,美景如画。金山岭脚下,承德“泥人张”展览馆内,长城主题的泥塑作品琳琅满目、栩栩如生,述说着古老的长城故事。

河北省非物质文化遗产承德“泥人张”泥塑作品传承人张建功,是土生土长的承德滦平人。自幼生活在长城脚下的他,对长城特别有感情,捏制了戚继光、长城游客、长城守护员、建长城、修长城等系列长城主题作品。400平方米的展览馆里,活态展现的300多件非遗泥塑作品,与金山岭长城的文化底蕴完美结合,为长城游客开启新的文化探索之旅。

泥塑,从长城脚下的历史长河中走来,在长城上重放异彩,是今天承德非遗文化的一个活化石。经过高温的炙烤,柔软的泥完成了它的华丽变身,继续向游人讲述着精彩的长城故事。

名扬天下秦皇岛,千古传奇姜女庙。从天下第一关山海关,向东6000米,就是著名的孟姜女庙景区。这里,蕴藏着一个美丽而伤感的爱情传奇,这就是孟姜女的传说故事。2006年,“孟姜女传说”列入第一批国家级非物质文化遗产名录,同年,秦皇岛市山海关区被中国民间文艺家协会授予“中国孟姜女文化之乡”。

在唐山迁西、遵化一代,有一种家喻户晓的美食——火勺,它叠加着长城、戚继光和非遗三种元素。

火勺表皮焦黄、咸香鲜酥、入口即化,据说已经有四百多年历史。相传是戚继光为给跟随自己的南方士兵改善伙食,让他们安心守卫长城,把肉和面混合烤制而创造出的一种美味军粮。

现在,想品尝正宗的火勺,一定要到迁西古镇三屯营,这里是明代蓟镇总兵府驻地。这里的火勺制作技艺传承人对传统制做方法进行了改良,还在原有肉馅基础上增加了水果、核桃、花生等新风味,更加受到人们的欢迎。

作为古燕云十六州之一的河北蔚县,地处恒山、太行山、燕山交汇的枢纽,通都大邑的地理位置和多民族交融的社会环境,孕育出了繁荣的民间艺术,由剪变刻、品色点染的蔚县剪纸就是其中的典型代表。

经过几百年的发展,蔚县剪纸吸收了木版水印窗花、雕刻、刺绣、水墨画等多种艺术形式优点,开创了独具一格的剪纸流派。2006年,蔚县剪纸入选第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年,入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

如今,蔚县剪纸已经走向世界,“飞”进了2018年韩国平昌冬奥会和2022年北京冬奥会,成为了河北闪亮的文化名片。

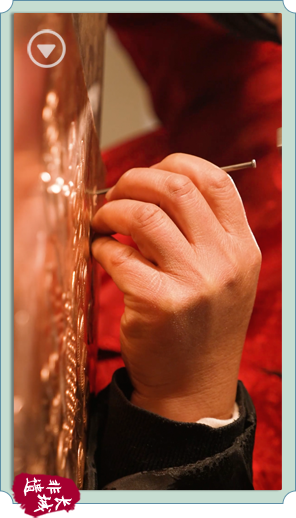

从著名的喜峰口水下长城向东北15公里,就是承德市宽城满族自治县的南天门村,河北省级非物质文化遗产项目铜板浮雕画就诞生于此。铜板浮雕画是以錾子代笔,经过高温退火、錾刻锤揲等十几道工序后,在一张0.5毫米厚的紫铜板上,浮雕出的近5毫米高的立体浮雕图案,作品富丽堂皇,秀雅清新。

铜板浮雕画第五代传承人郭凤贺在传统技艺基础上,把金属的冷热处理技术运用到创作中,创新研发出铜板刻线画、铜板镂空画、铜板剪纸画等新技法,让作品品类越来越丰富,既有浮雕文化墙、标志牌和屏风,也有浮雕茶具、餐盘、挂件、象棋,让非遗文化走进了百姓生活。

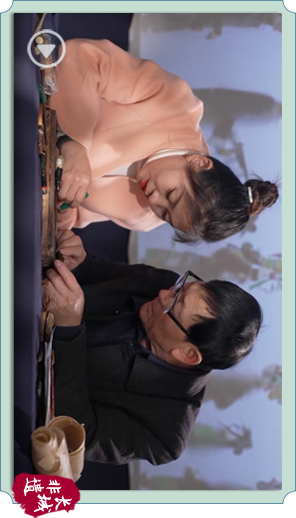

皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”。承德市兴隆县的雾灵皮影2013年列入河北省非物质文化遗产名录,闫贵宾是雾灵皮影第四代非遗传承人,他成立了雾灵皮影艺术团,经常组织皮影惠民演出活动。

雾灵皮影沿袭传统戏曲的习惯,皮影人物划分为生、旦、净、末、丑五个类别,每个人物都由头、上身、下身、两条腿、两只胳膊和两只手等连缀组成,表演者通过控制人物脖领前的一根主杆和在两只手端处的两根耍杆,来使人物做出各式各样的动作,可谓是:一双巧手调动“千军万马”,两根竹竿演绎喜怒哀乐。